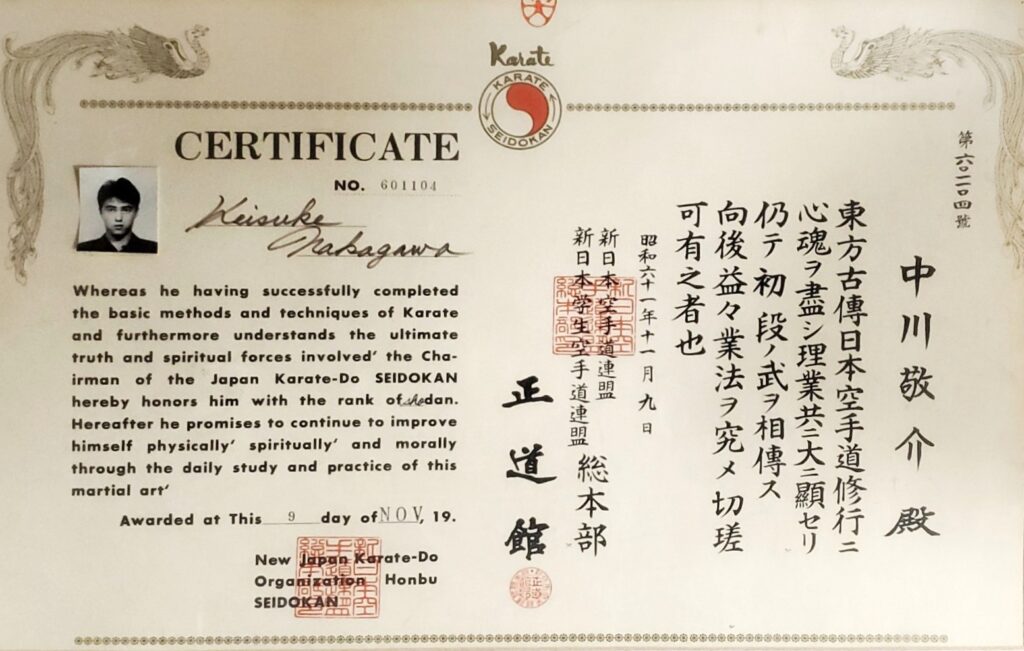

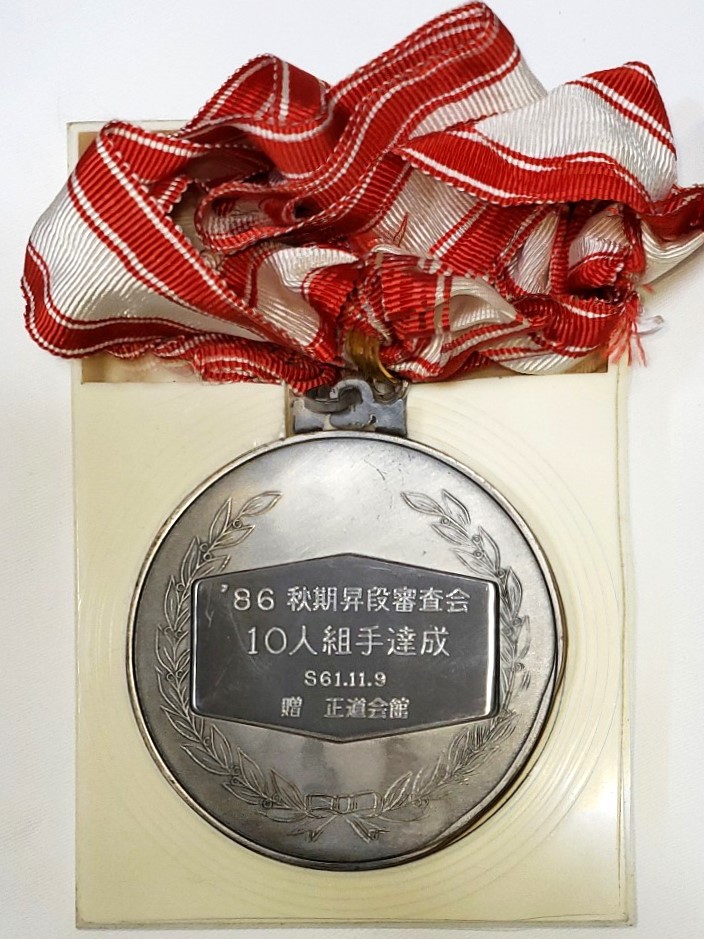

昇段審査会は全日本新人戦から2週間後の実施でした。受験の申込みは新人戦前に既に済ませていたのですが優勝できなかった事で本当に受けて良いのか少し悩んでおりました。そんな私に先輩や仲間は『優勝できなかったのは残念やけど組手で負けた訳や無いし十分受ける資格あるから大丈夫や!』と言ってくれ背中を押してくれた事も大きかったですが、新人戦で優勝出来ずにいる私とは違いライバルで親友の松本君は5月の拳武道会館全日本でベスト8入賞、7月の養秀会全日本では全て1本勝ちで軽量級優勝、8月の正道会館全九州大会(無差別)は柳澤さんと決勝を争い準優勝、9月の白蓮会館全日本は無差別級にも拘わらず優勝と毎月のように試合に出場し昨年以上の活躍をみせ更に強く進化していました。その姿を観て何時までも新人戦で足踏みしていられないと言う気持ちが大きく受験を決意しました。試合から2週間しかなかったですが幸いダメージも残っていなかったので肉体的には何も問題はありませんでした。松本君や田前さん、梶山(現近藤)さん武澤さん藤田君という後の常勝軍団の代表選手達も雑誌のインタビューで話していますが、当時の昇段審査は本当に厳しく地獄の審査でした。10人組手の相手がほぼ全日本で活躍している先輩達でそれ以外もこれから活躍を期待されてるような強い人達ばかりでした。少しでも弱い所を見せてしまうと本当に倒しに掛かってきます。私も茶帯時代に10人組手の相手をした時に先輩達から『中途半端な奴は倒してあげた方が本人の為やぞ』と言われその通りにしていました。松本君と私はその当時陰でヒットマンと呼ばれていたようです…(^_^;)。1986年11月9日総本部で昇段審査会が行なわれ、堺の仲間川上達弘君、本部で一緒に稽古していた田前純三さんも一緒に受験しました。基本の審査に始まり一通り審査課題を行なった後、遂に10人組手です。挑むにあたり決めていた事が3つありました。『絶対に倒れない!気持ちで負けない!最後まで攻め続ける!』でした。組手の内容は正直憶えていませんがかなりハードでキツかった事は確かです。10人組手完遂後に師匠の川地先輩から『最後まで自分から攻めとったから良かった』と言ってもらえてとても嬉しかったです。私は後に20人組手、30人組手も経験していますが、一番怖くハードでキツかったのはこの10人組手でしたね。私自身は完遂した事でかなりの自信となりとても意義のある経験となり良かったと思っているのですが、今の時代中々これと同じようにやるのは色んな意味で難しくなってきました。最近はフルコンタクト空手の流派でも連続組手をやらない所も多くなってきてると聞きます。心魂道場の昇段システムもそろそろ見直す時期がきたかなという気持ちも正直あります。この件は又、有段者道場生皆で話し合い決めていきたいと考えております。審査終了後に合格発表があり川上君、田前さんともに無事合格できました。高校生の黒帯合格は梶山(現近藤)佳哲さん、松本栄治君に次いで3人目だったと思います。(間違っていたらすいません)これで自分も正道会館黒帯の一員になれた事を誇りに思うと同時に帯に恥じない様更に精進しようと気を引き締めました。審査後はかなり疲れていましたが当時江坂にあったカーニバルプラザというレストランで田前さん川上君と昇段のお祝いをし、自分達も色んな大会で活躍する事を誓い合い更に絆を深めました!

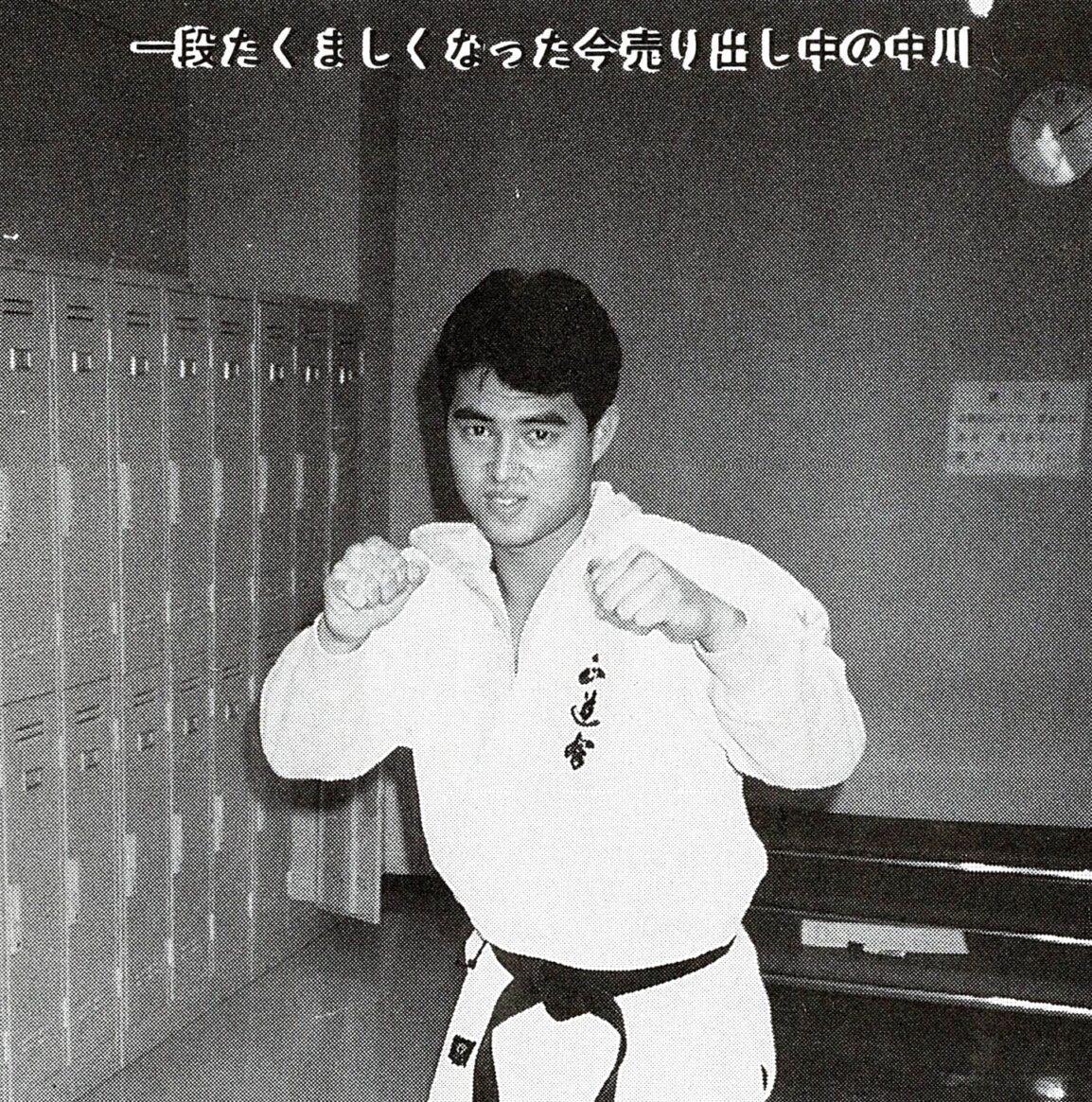

現代カラテマガジンには

毎月活躍が紹介されてました

拳武道会館 第3回全日本大会

ベスト8

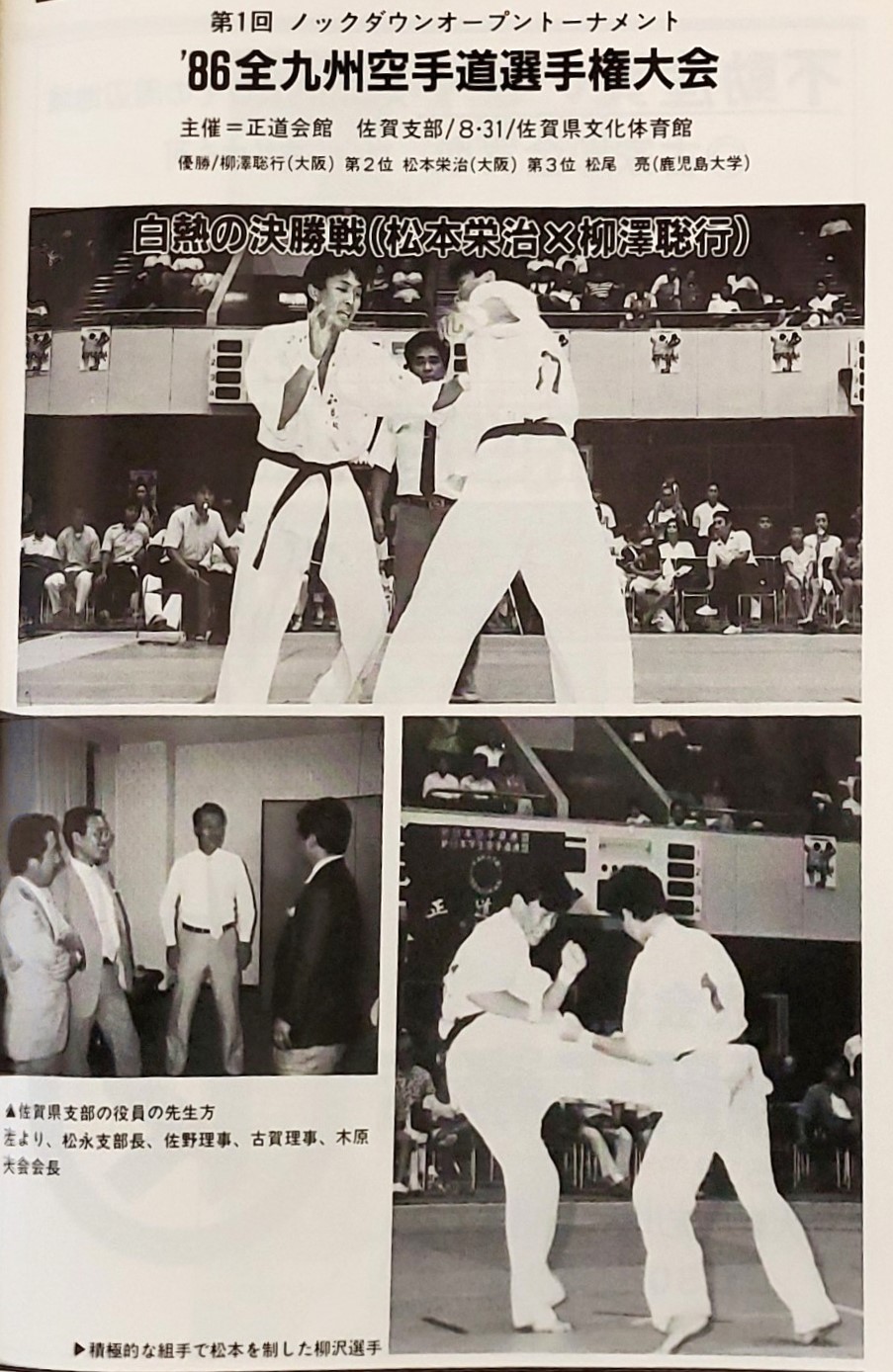

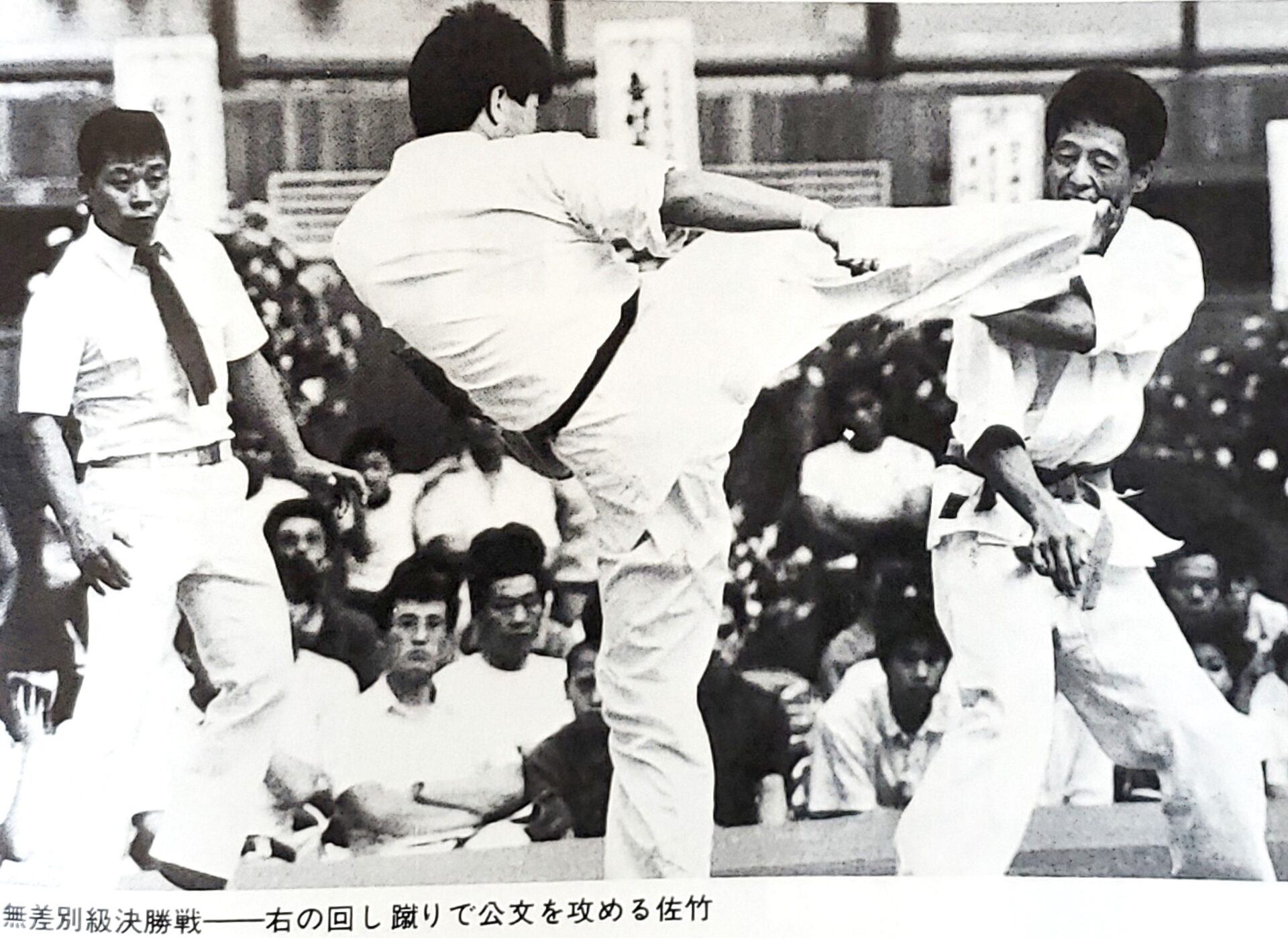

第1回全九州大会(無差別)

柳澤さんと決勝戦を戦い

準優勝

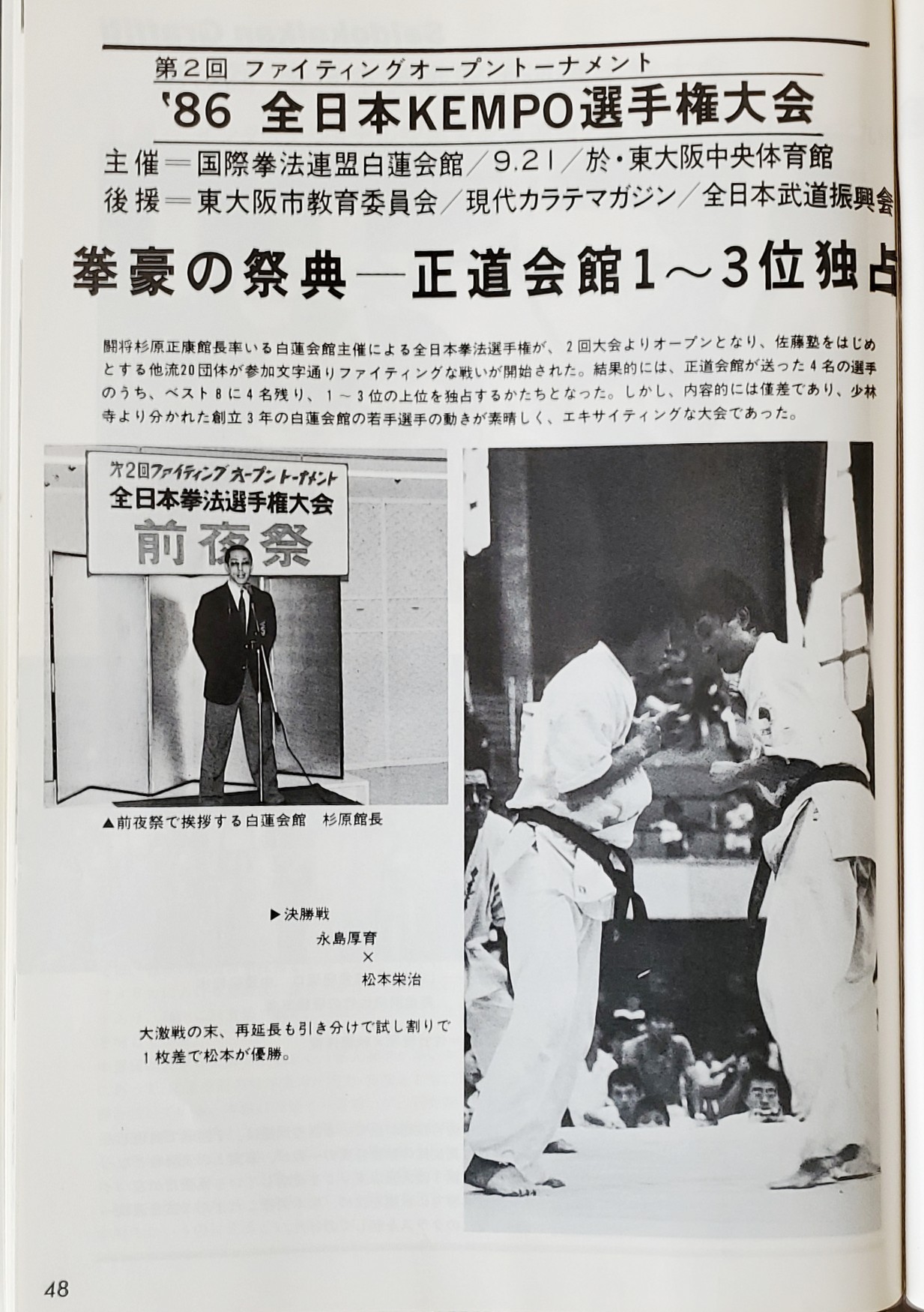

第2回全日本大会は

無差別にも拘わらず優勝!

決勝戦は永島厚育先輩と

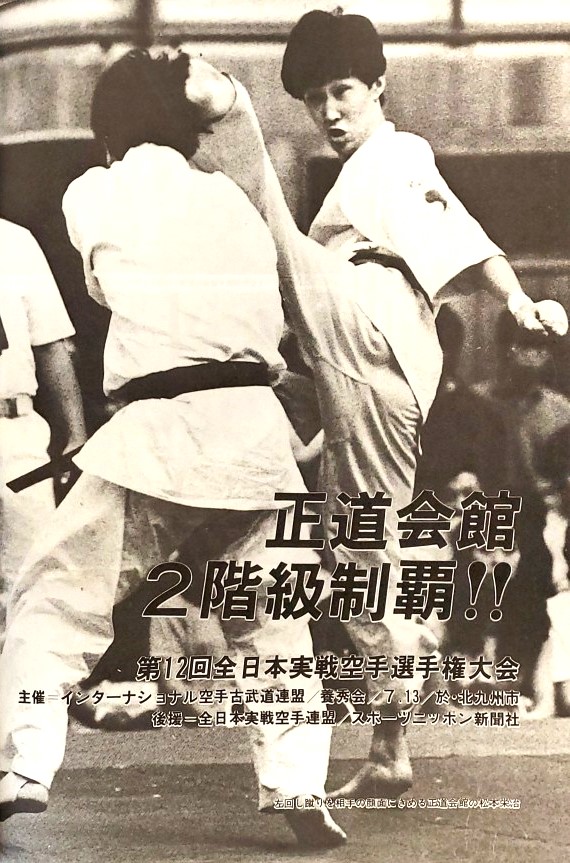

養秀会第12回全日本大会

全て1本勝ちで

軽量級 優勝!

全て1本勝ちで優勝!

柳澤さんが優勝、玉城先輩が

準優勝とこの年は正道会館の黒帯の先輩達が他流大会を席巻!

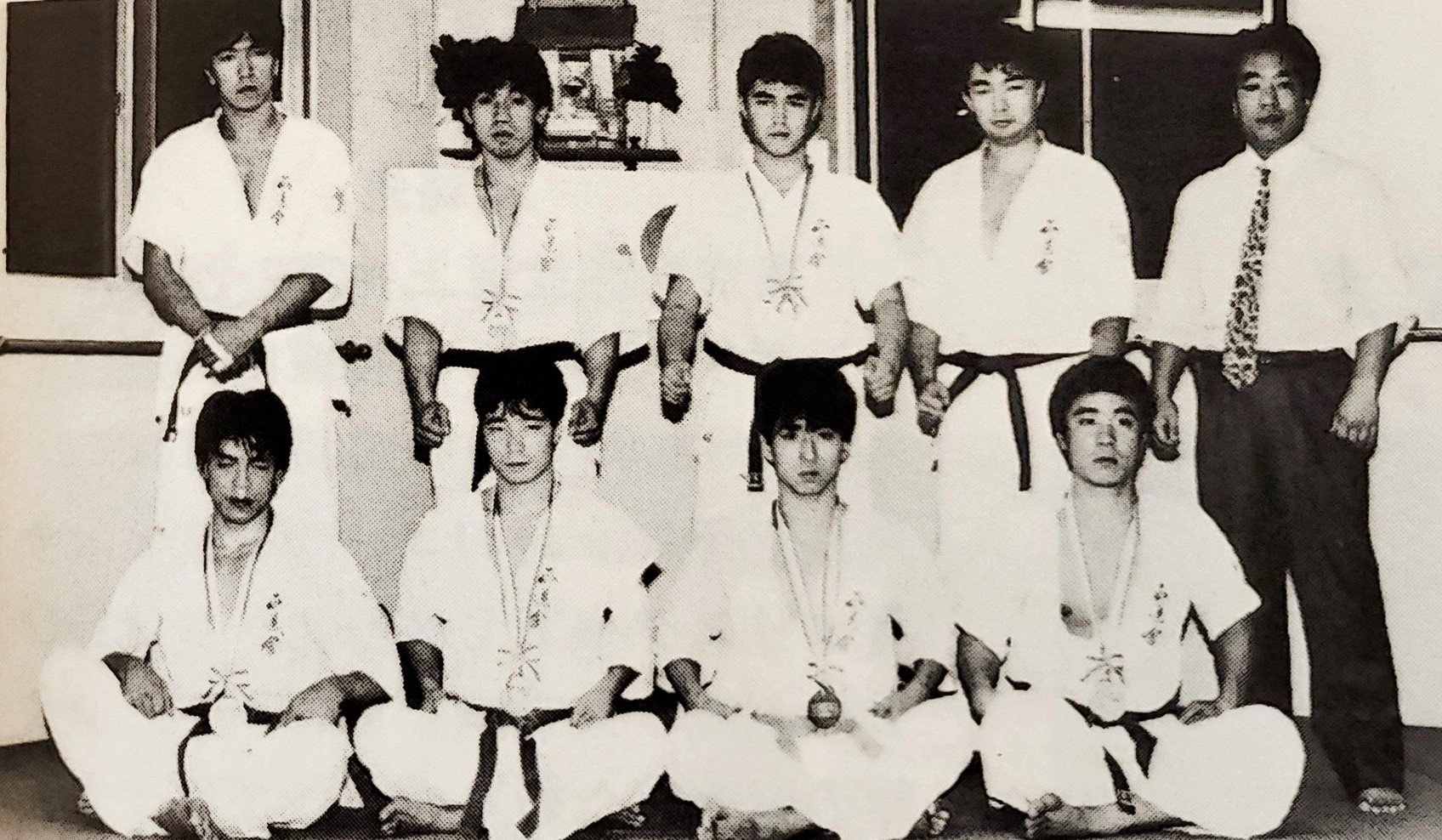

錚々たる顔ぶれが並びます

容赦なく襲い掛かってきます

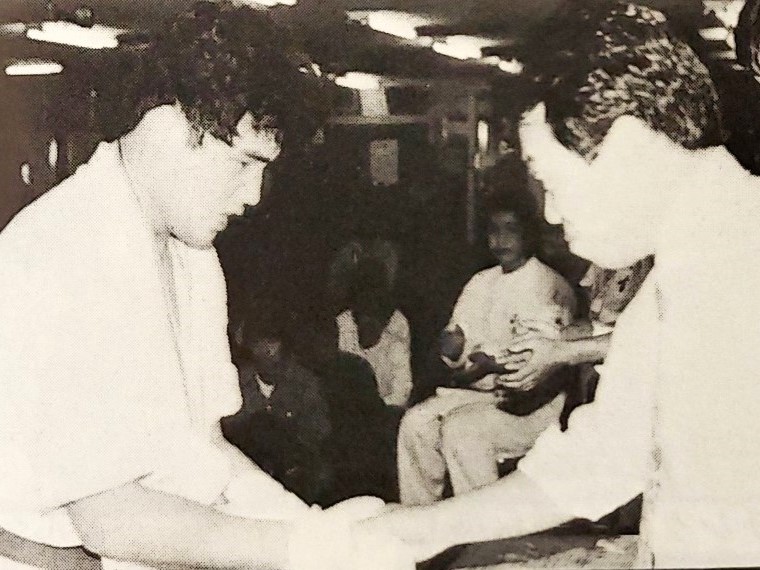

記念メダルを胸に激励を受ける

この表情が当時の10人組手の

厳しさを物語っています

奥には川地先輩の姿が

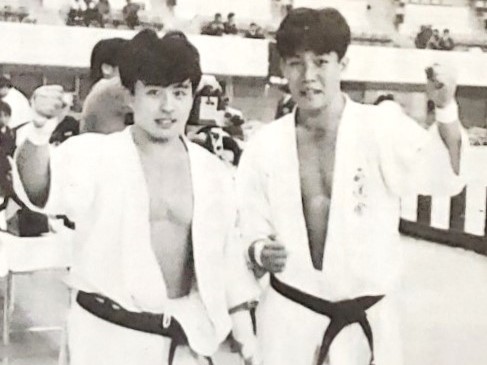

仲の良かった川上君、田前さんも

一緒に合格しました